noteが模索するデザインをデザイナーだけのものにしないプロダクトづくり

日本を代表するメディアプラットフォーム、note。2014年にサービスがはじまってから、多くのクリエイターの発表の場として愛されています。そんなnoteが大切にしていることのひとつがデザインです。「デザインをデザイナーだけのものにしない」をひとつのテーマに、多くのメンバーを巻き込んでデザインに取り組んでいるnoteのデザイン戦略について、note株式会社 CDOの宇野さんにSpectrum Tokyo編集長の三瓶がお話を聞いてみました。

宇野 雄 | note株式会社 執行役員 / CDO

制作会社やソーシャルゲーム会社勤務の後、ヤフー株式会社へ入社。Yahoo!ニュースやYahoo!検索などのデザイン部長を歴任し、その後クックパッド株式会社でVP of Design/デザイン戦略本部長を務める。2022年2月よりnote株式会社 CDOに就任。東京都デジタルサービスフェローの他、数社でデザイン顧問/フェローも請け負う。著書に『はじめてのUIデザイン(PEAKS)』『フラットデザインで考える 新しいUIデザインのセオリー(技術評論社)』など。

note:https://note.com/saladdays/

デザインをデザイナーだけのものにしない

三瓶:まず、宇野さんはnote株式会社のCDOとしてどういったことをしているんですか?

宇野:2021年に入社してから、CDOとしてデザイン組織やプロダクトを含む、全社を通した会社運営に関する業務を行っています。

私が入社した直後に、大きな組織改編がありました。職種横断の組織も初めて作ることになり、私もデザイナーだけではなく、エンジニアやPM、クリエイター支援をするメンバーも所属する開発組織を見ることになりました。

三瓶:そのころはデザインチームはあったんですか?

宇野:デザインチームはあったんですが、解体したんです。

デザイナーだけのチームがあると、チームの文化を大事にしすぎて、周りが入っていけない雰囲気になってしまうことがあります。それがひとえに悪いことではないんですが、まずはデザイナーが事業に資する体制を作りたかったため解散することにしました。

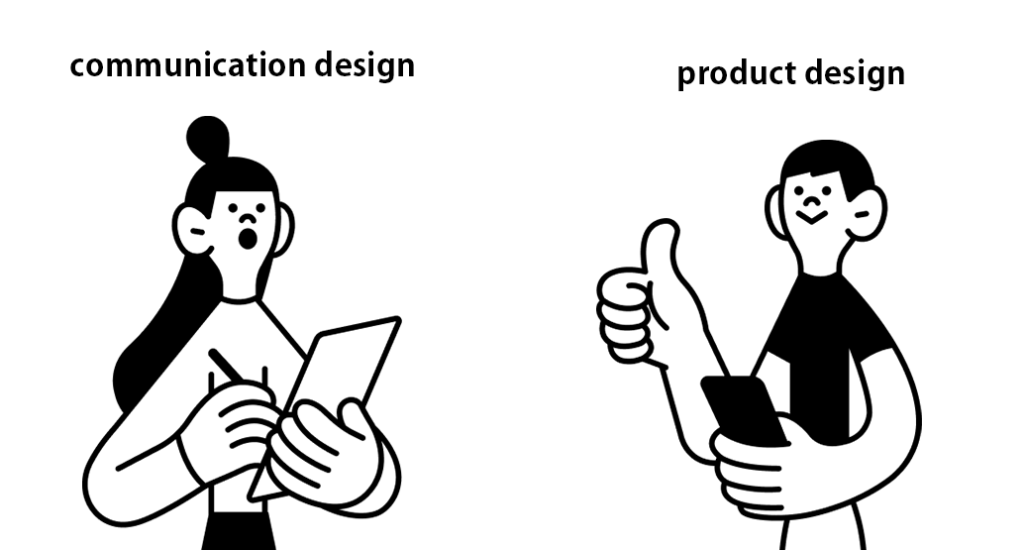

我々の目標は会社の成長でありデザインはその手段であると伝えた上で、結果的にはプロダクトデザイナーは私の管轄の開発組織に、コミュニケーションデザイナーはブランド戦略を担うチームに所属するようになりました。

三瓶:デザインチームがなくなることに対して、デザイナーから不安の声はなかったんでしょうか?

宇野:デザインチームという所属組織を設置することは、デザイナー同士の認識をすり合わせたり、一体感を持たせたりするためのひとつの手段ではあると思います。デザイン組織を解体するときには、デザインについて理解がある自分が全体を見ているので大丈夫ですよ、という環境にして、デザイナーが安心して働けるようにしていました。元からデザイナー同士は仲が良くコミュニケーションを取る時間はあったため、その点はあまり心配していませんでした。

また、ブランド戦略の部署に所属するコミュニケーションデザイナーと私がやり取りするSlackチャンネルや1on1の機会を設けて、いつでも相談しやすい状態を担保していました。

三瓶:組織によって、PdMやエンジニアなどのメンバーにはデザインの優先順位が高くない場合もあると思います。noteではデザイナー以外のメンバーもデザインに関心がある状態だったんですか?

宇野:関心が強いほうだと思います。デザイナー以外も、見た目よりも体験がすべての根幹にあるということを共有認識として持っており、大切にしています。一方で、もしかしたらデザインを大切にしすぎていたかもしれない、と感じたこともあります。

本来はみんながデザインに口を挟んで、みんなでデザインしていくべきなのに、専門家じゃないと口を出しにくい状態になっているのは良くないですよね。なので、「デザインをデザイナーだけのものにしない」と言い続けています。デザインをプロダクトに関わるすべてのメンバーにもっと近いものにしたかったので、デザイン組織を切り分けることをやめました。その結果、非常にやりやすくなったので良かったです。

わかり合うためのデザイナー

三瓶:デザイナーが組織化してインパクトを与えていく形と、各部署にデザイナーが配属されている形では、デザインの方針は変わりますか?

宇野:変わらないようにしています。実は当時から体制が変わり、いまは再びデザイン組織を復活させました。

2023年12月に組織変更があったタイミングで、私が開発部門のトップを降りました。それによって、本来のCDOとしての業務に注力できるようになったんです。そこでデザイナーをまたチームにするか、分散させたままにするか、選ぶことができました。結果、ひとつに集めることを選んでいまの状態になります。

三瓶:敢えてまたデザイン組織を作ったのはどうしてですか?

宇野:それぞれのメンバーが事業やKPIと向き合うことができるようになった代わりに、noteらしさや体験の一貫性が少しずつ薄れてきていると感じました。そろそろその回収フェーズに入るために一旦デザイナーを集めてチームにし、CDOとしてnoteが大切にしていくことや、サービスとしてやってはいけないことなどの軸を定めていくことにしました。

いままでデザインは事業を推進するための道具であると言い続けていて、その道具をもって今後どのようにこの会社に対して関わっていくのか改めて考えています。「私たちはnoteのデザインをこういう状態にします」という目標を打ち立て、その上で事業を伸ばしていくことも同時にやっています。これが3年後に資産になってくるから、と伝え、いまは注力しているところです。

自分がこれまで開発責任者としてメンバーたちと一緒にプロダクトを見てきたことで信頼があると思うので、影響範囲は変わらない状態で横軸を強くしていける状況になりました。

三瓶:なるほど。信頼があったからこそ数年で柔軟に体制を変えられたんですね。

宇野:やりながら決まっていった部分もありますが、あとになってみると開発部門を引っ張っていてよかったです。noteの開発体制や、取り組んでいることへの理解も深まったので。最初から「CDOだぞ」と、いろんなところに干渉していっても、嫌われるだけだったかもしれないですね。

三瓶:経営層やマネージャーと現場の間で、コミュニケーションや調整で苦労することはありますか?

宇野:難しさを感じることはありますが、ミッションに則って動いている会社なので、メンバーと同じ方向を向いていると実感できてはいますね。

いまは私自身も手を動かしてどんどんデザインしていて、それをPMやデザイナーとのコミュニケーションツールとして使っています。自分がこんな風に考えて、こうやって実行していきたいというのを、デザインそのものから伝えられればと。

立場的にはマネジメントに徹したほうがいいのかもしれないのですが、私にとってデザインをすること自体が、いまはマネジメントのアプローチでもあるんです。自分が楽しいからやっているのも理由のひとつですが。

三瓶:わかり合うために、あえて手を動かすというやり方もありますね。

宇野:私たちはデザインレビューや施策のレビューを役割や職種関係なく相互に行うんですが、私のデザインにはみんな喜んでコメントをつけてくれます。フルボッコですが(笑)。そうやってデザインそのものがコミュニケーションのハブになっていると実感しています。

三瓶:「みんなが考えてることってコレですよね」と議論やアイデアを見える形にしてチームのハブになることが、デザインの価値のひとつですよね。なのでデザイナーはコミュニケーターの一面があると思っています。

人と会話するのが苦手な人でも、目に見えるプロトタイプがあれば話せるし、モヤモヤとよくわからない部分が可視化されてクリアにできることって、すごくありがたいですよね。そういう自覚を持ってやると、デザイナーってもっといろんな可能性が持てると思っていたんです。まさに宇野さんもそれですね。

宇野:私も同じように考えていました。私はそういった行動を「デザインのためのデザイン」と勝手に呼んでいます。みんなの考えたものを具現化する行為から、相互理解をしていける。ドキュメントだけをみてわかっているつもりでも、いざ具現化されると違うことを考えていたということはどこでも起こり得ます。デザイナーじゃなくてもできることですが、それをデザイナーがやると、最後のアウトプットのクオリティも高くなります。そんな立ち位置でデザインをリードしてくのが、デザイナーなんじゃないかと。

プロダクトを作ることは開発都合もビジネス都合もあると思いますが、関わる人たちの意思を受け取って最善の設計をしていく。そしてユーザーに対しての接点を作っているのもあるので、最後にそこに責任を持つ人がデザイナーですね。

三瓶:裏返すと、デザイナーがそれをやらないとデザインは出来上がらないんだよ、ということですね。デザインプロセスももちろんですが、最終的なデザインに責任を持って作り込んでいくこと、どちらもデザイナーの仕事として大切ですよね。

デザイン組織が必要のない環境もある

三瓶:デザイナー以外のメンバーも広くレビューを募ると、対応しきれないようなフィードバックもたくさん発生し地獄になる予感もします。コミュニケーションコストが増えて混乱を生むような状況にはならないんですか?

宇野:あるあるですよね。我々はデザインをオープンにしても、ちゃんと扱える人たちが集まっていたからこそ、こういう手法を取れました。なので適性がある人たちがいるから仕組みを作った、という順番です。適性がない組織でやるとデザイナーは疲弊しますし、もしそういった環境だったならば私もデザイナーを守る立場に回ったと思います。

三瓶:デザインをデザイナーだけのものにしない、といっても、組織との相性によりますね。一方で、デザインを大切にしすぎたり、重視しすぎることでデザイナーがゲートキーパーになってしまうこともありそうです。

宇野:難しいことです。私たちもいまはうまく回り始めたなと実感を持っているんですが、再現性があるとはあまり思っていないんです。なんだったら、そこまでデザインが力を発揮できない分野もたくさんあると思っています。デザインを主語にしすぎても、結果事業が伸びなければしょうがないので、状況に合わせてデザインを取り入れればいいと思います。

むしろ、絵に描いた餅になるのを避けなければなりません。まず「自分たちの事業はデザインでドリブンできるのか」というところから考えたほうがいいですね。無理にデザイナーを増やしたりデザインに取り組んでも、成長のストッパーになる可能性もあります。

デザインをみんなが使えるようにするために

三瓶:「デザインをデザイナーだけのものにしない」を実現すべく、社内外に向けて取り組んでいることはありますか?

宇野:社内では毎週の全社ミーティングでUX講座をやっています。職種関係なく全社員に向けて、CXOの深津さんと私が交互にUXやデザインについて話をする会がありまして。それでデザインについて、社員に啓発や教育を行っているんです。全社員対象なので、人事などバックオフィスや、マーケターやディレクターなど、誰でも受講できます。

三瓶:それはアカデミックなことを教えるんですか? それとも実践的なケーススタディ?

宇野:どちらもあります。アカデミックなことだと専門用語をできるだけ使わず、とっつきやすいようにしていますね。たとえばUXの5段階モデルの話をするときは、「社内で人事制度を作るときに、この考えを用いたらどうなる?」といったように、みんなに関連することをテーマに噛み砕いて説明して、できるだけプロダクトデザインだけに閉じないような形にしています。

三瓶:社外に対して、なにかやっていることはありますか?

宇野:2024年3月にはイラストシステムの提供を始めました。

もともと社内で使っているイラストシステムがあったのですが、まずそれを制作したイラストレーターと「イラストシステムを世に出していくことには、どんな価値があるか」と話し合いました。イラストシステムを公開することによって、会社のミッションである「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」に寄与できるのであれば、これを独占する意味はない、という結論に至ったんです。なので、誰もが使える形にしました。

参考:だれでもつかえるイラスト素材集と作成ツールを無償公開!SNSアイコンやプレゼン資料など、どこでも大活躍!

三瓶:社内にあったイラストシステムをオープンソース化したんですね。

宇野:もともとはnoteのイラストシステムの取り組みを社外の人にも知ってもらい、自社のブランディングにつなげたいという目的ではじまった企画でした。ですが、せっかくならクリエイターの皆さんにたくさん使っていただき、創作に役立てやすいかたちにしたいなと思って。当初公開を予定していたFigmaのツールだけでなく、ダウンロードするだけで使えるイラスト素材集もあわせて公開し、非デザイナーでも気軽に使えるようにしました。これもユーザーとの接点の作り方のひとつだと思っています。noteはどこか感情をもったサービスでありたいと思っているんです。

三瓶:noteらしさを象徴するサービスのアイデンティティや世界観は意識されて作っているんですか? いろいろな人が使うnoteは、個性を出しすぎないほうがいい場合もあると思うのですが、どのように世界観を作っているのでしょうか?

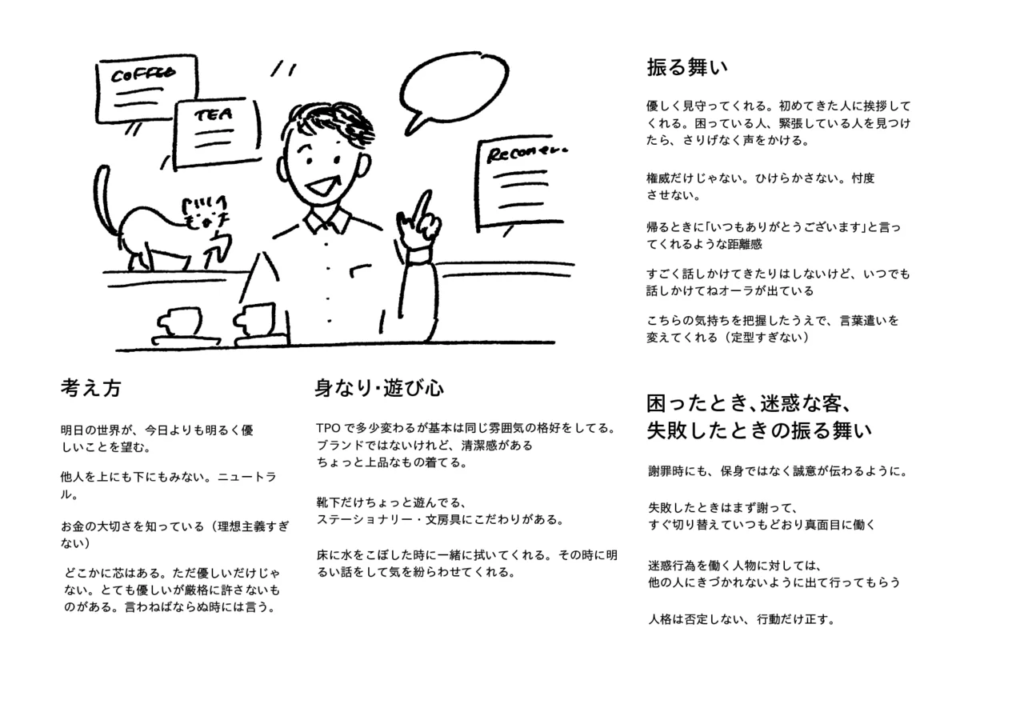

宇野:これは私が入る前からあるんですが、「noteさん」というプロダクトの人格があるんです。

noteさんの振る舞いや考え方、遊び心を踏襲してサービスを作っています。noteさんならこう言いそう、逆にこうは言わないだろうな、と。ビジュアル的な表現も、テキストも、これがベースになっています。

引用元:“noteさん”ってどんな人?人格イメージをすり合わせるためのワークショップをしました

三瓶:これはペルソナではなく、サービスそのものの人格ということですか?

宇野:そうです。UXライティングを作るにも、noteさんの情報を学習させたAIで言葉を生成することもできます。エモいことを言いがちなので調整は必要ですが……。

三瓶:それをあらゆる職種の人も使えるんですね? それはもうデザインシステムですね。

宇野:そう言えると思います。noteさんの人格は、プロダクトについてのディスカッションをするときによく使います。私もお気に入りです。

こういった一貫性を持ったイメージを社内で共有できていることや、「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」という指針があるためにプロダクトの方向性がブレずにここまでやってこれているんだと思います。

三瓶:いろんなサービスが溢れかえっている中で、人格があることによってサービスの個性がでますね。それがユーザーが選ぶ理由にもつながるんだと思います。宇野さん、いろいろお聞かせいただきありがとうございました!

提供

note株式会社

関連リンク

note design